Trasformazione di un habitat naturale salentino

Vi racconto un episodio. Accompagnavo, una volta, la mia nipotina a visitare il Museo di storia naturale di Calimera. Lì, in un boschetto accanto al Museo, tra le gabbie di volatili e animali di varie specie, è stata ricostruita una carbonaia. Ricorda un mestiere molto diffuso un tempo in questo paese. Vicino alla carbonaia si può osservare anche una sorta di capanna, molto approssimativa. Rappresenta il cosiddetto ambracchio, il rifugio che i carbonai si costruivano per dormire e per ripararsi quando erano lontani da casa. Attirai l’attenzione della bambina sulla capanna e le domandai se sapeva cosa fosse. Mi aspettavo una risposta negativa e mi accingevo a raccontarle di quel singolare e duro lavoro ormai scomparso. Lei disse, invece, che lo sapeva, certo. Sorpreso e incredulo, insistetti: “Come? Lo sai? E che cos’è?” “Nonno!” rispose “Homo

erectus!”

Aveva cominciato a studiare la storia e quella capanna le ricordava evidentemente le raffigurazioni riportate nei libri delle prime abitazioni umane. La sua risposta mi fece riflettere. Le condizioni di lavoro dei carbonai calimeresi, che si protrassero fino agli inizi della Seconda guerra mondiale, erano davvero “primitive”. Molto lontane nel tempo, e pervenute chissà attraverso quale strada, erano anche le tecniche e la pratica di un mestiere caratteristico soprattutto delle zone di montagna. Nel territorio calimerese, esisteva in passato un grande bosco, e fu probabilmente proprio tale presenza a rendere possibile e conveniente la produzione del carbone. Sicché, in una suddivisione territoriale degli ambiti lavorativi, i calimeresi si dedicarono al settore dell’energia. I carboni che essi producevano – servivano per la cucina e il riscaldamento domestico – divennero noti e ricercati. Alcuni si occuparono della loro vendita: numerosi magazzini furono allestiti a Lecce, Copertino e altri paesi. Insomma, produrre e commercializzare il carbone divenne l’attività economica prevalente del paese.

In tempi più recenti, a essere interessate al disboscamento da parte dei carbonai di Calimera, quando del grande bosco non erano rimasti che sparuti residui, furono soprattutto le zone di macchia mediterranea: quelle prospicienti lo Ionio, dalle parti di Avetrana, o l’Adriatico, verso i laghi Alimini.

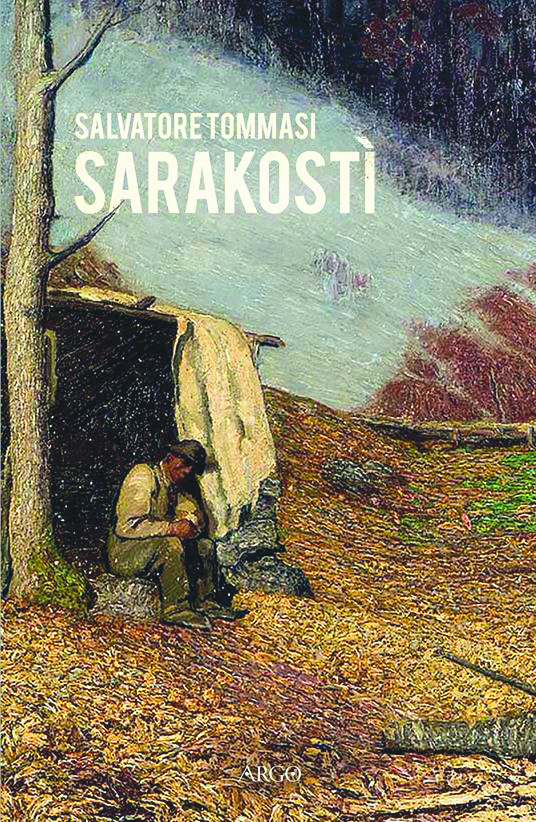

Ho avuto l’opportunità, diversi anni fa, di intervistare gli ultimi carbonai calimeresi e di farmi raccontare nella loro lingua, il griko, i molteplici aspetti della loro attività, da quelli relativi all’organizzazione del lavoro a quelli più propriamente tecnici. Di quell’intervista propongo qui alcuni brani, trascritti e tradotti, per dare un’idea più vivida e diretta di un’esperienza che non manca di stupirci per la durezza delle condizioni in cui si svolgeva: sicuramente, a pensarci, “primitive”. La stessa testimonianza ha costituito per me una ricca fonte per ricostruire in ogni dettaglio e proporre in veste narrativa (Sarakostì, Argo Ed.) questo importante aspetto del nostro passato.

Così, anche i carbonai calimeresi, con il loro durissimo e singolare lavoro, contribuirono a trasformare l’habitat naturale del Salento, traendo dall’ambiente le risorse necessarie alla vita. La sensibilità odierna potrebbe forse catalogare quei tenaci lavoratori tra i distruttori della natura: bosco e macchia venivano, infatti, sacrificati sull’altare del “benessere”. In realtà, come sappiamo bene, lo sfruttamento della natura riguarda tutta la storia umana. Esso è, in qualche modo, il presupposto di ogni civiltà. La responsabilità odierna consiste piuttosto nel rendere tale sfruttamento possibile anche in futuro.

Per tornare ai carbonai e alle condizioni del loro lavoro, potrà sembrare paradossale, se ci riflettiamo, come la produzione di ciò che avrebbe reso più facile e comoda la vita altrui avveniva attraverso privazioni e fatiche inimmaginabili. L’anno lavorativo del carbonaio era suddiviso in “quaresime”: venivano chiamati così i periodi (una quarantina di giorni ciascuno) in cui gli uomini si allontanavano dal paese e si recavano nella macchia. Un organizzatore (“capomacchia”) comprava la zona da disboscare, formava la squadra, allestiva il trasporto e, una volta raggiunta la destinazione, assegnava a ogni singolo carbonaio una parte di macchia. Questa diventava allora la sua temporanea dimora: vi costruiva il suo rifugio, approntava un focolare essenziale per cuocere il cibo (legumi soprattutto), riempiva d’acqua un grosso recipiente che si era portato da casa e poi, da mattina a sera, disboscava: spezzettava tronchi, ceppi e radici delle piante spontanee che vi crescevano (quercia, leccio, lentisco, corbezzolo, olivastro, erica, mirto…) per costruirci poi le carbonaie. Il carbone prodotto veniva poi venduto al commerciante che, come predisposto dal capomacchia, passava a ritirarlo.

Ma, ascoltiamo ora, proprio dalla voce degli ultimi carbonai calimeresi, il racconto di alcuni momenti essenziali del loro lavoro:

“O pronò prama pu ìchamo na kàmome, dopu ttàzzamo sti’ màkkia, ìone na kàmome i’ foddhèa, kundu u’ ruètsu, na kàmome on ambràkkio. Mas endiàzzato na plòsome. Passon ena iche on dikottu. Passon deka metru iche ena. Pìamo vrìskonta es furceddhe, tse alitsa o tse addho, ce kànnamo san ena’ tukùl, kundu stin Afrika. Vàddhamo panu mia’ rakaneddha, lio’ scino, ce ecessu, puru an iche pondikù, afìdia, ecessu mas ènghizze na plòsome, na kratèsome o fai…”

“La prima cosa da fare, quando arrivavamo nella macchia, era costruirci un nido, come i pettirossi, un ‘ambracchio’. Ci serviva per dormire. Ognuno aveva il suo. Ogni dieci metri ce n’era uno. Cercavamo subito delle forcelle di quercia o di altro e facevamo una specie di capanna, di tukùl, come in Africa. Sopra ci mettevamo una coperta, delle frasche e là dentro, anche se c’erano topi, serpenti, là dentro ci toccava dormire, conservare gli alimenti…”

“Dopu polemùsamo ’ttà, ’ttò, deka mere, ka ìchamo sìronta ta cippugna, kòtsonta es askle, ntignùsamo na jìrome i’ kranara. Nkulumònnamo ola ta cippugna ce ta vàddhamo e’ giro, ena panu st’addho. Stamesa fìnnamo

lion èrcero, mia’ tripi. Depoi, pu panu risa kau, gomònamo i’ kranara tse tsila. Panu sta tsila vàddhamo o choma: ìchamo n’i’ chòsome oli, fìnnonta panta i’ tripi stamesa. Piànnamo depoi kampossa lisària ce ta mpoggèamo dekoste, kànnamo sa’ skala na sòsome nnei panu, jatì ìone atsilì…”

“Quando lavoravamo per sette, otto, dieci giorni, e avevamo sradicato i ceppi e tagliato i tronchi, cominciavamo a costruire la carbonaia. Ammucchiavamo i ceppi e li sistemavamo in cerchio, uno sopra l’altro. Al centro lasciavamo uno spazio vuoto, un foro. Poi, da sopra fin giù coprivamo la carbonaia di fascine. Sulle fascine mettevamo la terra: dovevamo riempirla tutta di terra, lasciando sempre il foro nel mezzo. Cercavamo poi delle pietre da appoggiare sul fianco, a mo’ di scala, per poterci salire sopra, perché era alta…”

“Dopu in espiccèamo, to pornò presta, nàttamo i’ lumera, kànnamo in vròscia ce i’ pelùsamo ecessu sti’ tripi, ce iu e kranara ènatte. Toa klìnnamo i’ tripi pu panu ce kànnamo diu filària tripe, dekoste, m’ena raddì. Pu ’cì èguenne o kannò. Quai tòssonna pìamo ce i’ torùsamo pu panu, jatì, dopu e kranara kkàtenne lio, ìchamo na fìome o choma ce na vàlome addho ligname – i’ dìamo na fai, kundu pu lèamo – ce depoi i’ klìnnamo mapale. Ce tuo ja diu tris emere…”

“Quando la completavamo, la mattina presto, accendevamo il fuoco, facevamo la brace e la gettavamo nel foro, così la carbonaia si accendeva. Allora chiudevamo la buca in alto e aprivamo due file di fori sul fianco con un bastone. Da lì usciva il fumo. Di tanto in tanto la controllavamo dall’alto, perché, quando la carbonaia si abbassava un po’, dovevamo togliere la terra, gettare dentro altra legna – le davamo da mangiare, come si diceva – poi chiuderla di nuovo. E questo per due tre giorni…”

“Dopu e kranara èttazze, ddunèaso jatì o kannò ka èguenne attes tripe kange kuluri: invece na ìo’ mavro ìon azzurro. Toa, an èmponne to choma mo poda, cino ìbbie kau, ce nnòrizze ka iche jettonta o kràuno. Ja tuo ìchamo na fìome o choma atti’ kranara ce na pelìsome nerò na sosi sbistì. Ja mian emera i’ fìnnamo iu ce o pornòn dopu sìrnamo a kràuna m’ena’ ràskio ce kànnamo na tsichrànune, depoi a vàddhamo es kulumi ce mènamo nârtune e kranari mu’ sakku na ta pulìsome…”

“Quando la carbonaia era pronta, ci si accorgeva perché il fumo che usciva dai fori cambiava colore: invece di essere nero era azzurro. Allora, se spingevi la terra col piede, questa cedeva e capivi che il carbone era pronto. Per questo dovevamo togliere la terra dalla carbonaia e gettare dell’acqua per farla spegnere. La lasciavamo così per un giorno e la mattina successiva tiravamo giù i carboni con un rastrello e li facevamo raffreddare, poi li ammucchiavamo e aspettavamo che arrivassero i venditori di carbone con i sacchi per poterli vendere…”

Da “Intervista agli ultimi carbonai di Calimera (Antonio Tommasi, Angelo Tinelli, Brizio Antonio Castrignanò, Brizio Gemma)”, a cura di Salvatore Tommasi.

di Salvatore Tommasi

Pubblicato il 08 ottobre 2022 ore 16:23