di Lucio Galante

di Lucio Galante

«Quel che io faccio è una operazione estetica, ma che parte dalla mia stessa vita, dal mio sentire…La mia ricerca artistica non è separata dalla mia vita, è quel che sono e come sono io: nulla di più, nulla di meno…Televisione e media da cui attingo le immagini delle mie donne…sono solo un filtro, non sono importanti, quel che ho sentito prima è invece l’idea di donna come identità universale; ecco, solo questo mi sembra importante». Questo è quanto l’artista diceva al termine della conversazione con il critico Gianni Pozzi, in occasione della mostra personale del 2002 “Donna, donne in cammino”. Non so se questa sua dichiarazione può essere d’aiuto per leggere e interpretare le serie di opere dedicate al tema “Donna”, certo è che non ho avuto dubbi nel condividere quanto affermato da Antonella Marino a proposito di quelle opere: «Non c’è denuncia o esagerazione ideologica in queste immagini prelevate e interpretate con pastello a olio e foto digitali velate dalle trasparenze optical di bande in acetato».

È con la scelta di questo tema che nel percorso artistico di Rita, allora già lungo, è avvenuta una ulteriore svolta. Aveva, infatti, iniziato col privilegiare l’uso del colore, attraverso il quale aveva parlato soprattutto di risonanze interiori, sì che i suoi Paesaggi, prima, e le Composizioni, dopo, erano stati, come anche da altri rilevato, la traduzione “visibile di una segreta e riposta visione”, a mio parere vieppiù rivelata, nelle ultime versioni, dall’uso di un materiale insolito, la foglia d’oro, una sorta di inconsapevole emersione, al di là della sua, storicamente collaudata, qualità estetica. Materiale ripreso, non casualmente, affrontando poco dopo il tema del “sacro”.

Nel commento alle opere allora realizzate la critica (chi scrive, Antonella Marino e Luciana Cataldo) non ebbe incertezze nel riconoscervi una vera e propria svolta della sua ricerca, una vera e propria maturazione, esito, a mio modesto avviso, anche del non aver, l’artista, rinunciato alla propria storicità, facendo valere, cioè, le istanze del proprio vissuto. Quella tematica era più specifica, essendo ispirata agli affreschi delle chiese rupestri del territorio tarantino, affreschi che nelle sue opere non sono diventati un semplice pretesto iconografico, queste, grazie alla loro rielaborazione con la libertà dei nuovi mezzi espressivi e a uno scandaglio più propriamente religioso, ne hanno colto la forte e ancor viva sacralità (fig.1).

Con il tema “Donna”, dunque, il cambiamento linguistico-espressivo si è fatto più deciso, dapprima col ritorno a un mezzo, per così dire, “canonico”, il disegno (vedi la serie dei pastelli esposti al Caffè Letterario di Lecce, ottobre 2000), mezzo, in realtà, mai caduto in disuso in tutto il secolo appena concluso, anzi praticato dagli artisti delle avanguardie e delle neoavanguardie e dai più sperimentalisti, e subito dopo col ricorso a nuove tecniche. Sono nate, così, le opere esposte nelle personali “Donna, Donne” (Nardò, Galleria L’Osanna 2001), “Donna, donne in cammino” (Lecce, 2002) e “Il cammino delle donne” (Lecce 2008).

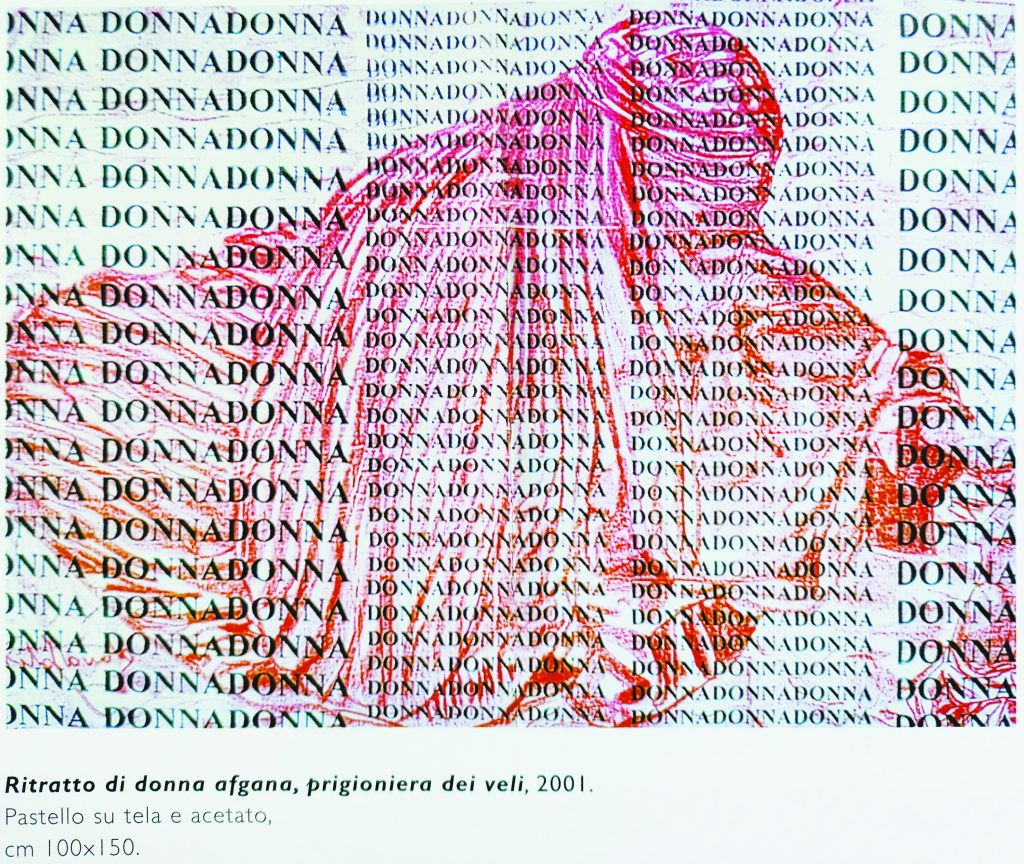

La prima delle opere che ho scelto per il presente intervento è “Ritratto di donna afgana, prigioniera dei veli”. Si sa che il titolo dato alle opere, nella intenzione degli artisti, può avere la funzione di suggerirne il soggetto. Ma è evidente, in questo caso, che esso non va preso alla lettera, anzi entra in gioco proprio al fine della comprensione del significato dell’opera. La parola ‘ritratto’, infatti, non ha un riscontro visivo, perché ciò che è raffigurato è solo l’abbigliamento, che è ben riconoscibile, ancorché reso graficamente, e nasconde proprio l’identità fisionomica, che è anche l’identità umana, resa “prigioniera”, ci dice ancora il titolo, che concorre in tal modo a trasformarlo in simbolo negativo. L’assenza di quella identità non poteva che essere contraddetta da una parola. Ecco, allora, il perché della sua insistita iterazione che è diventata un fitto reticolo che afferma e riafferma inequivocabilmente la presenza della donna.

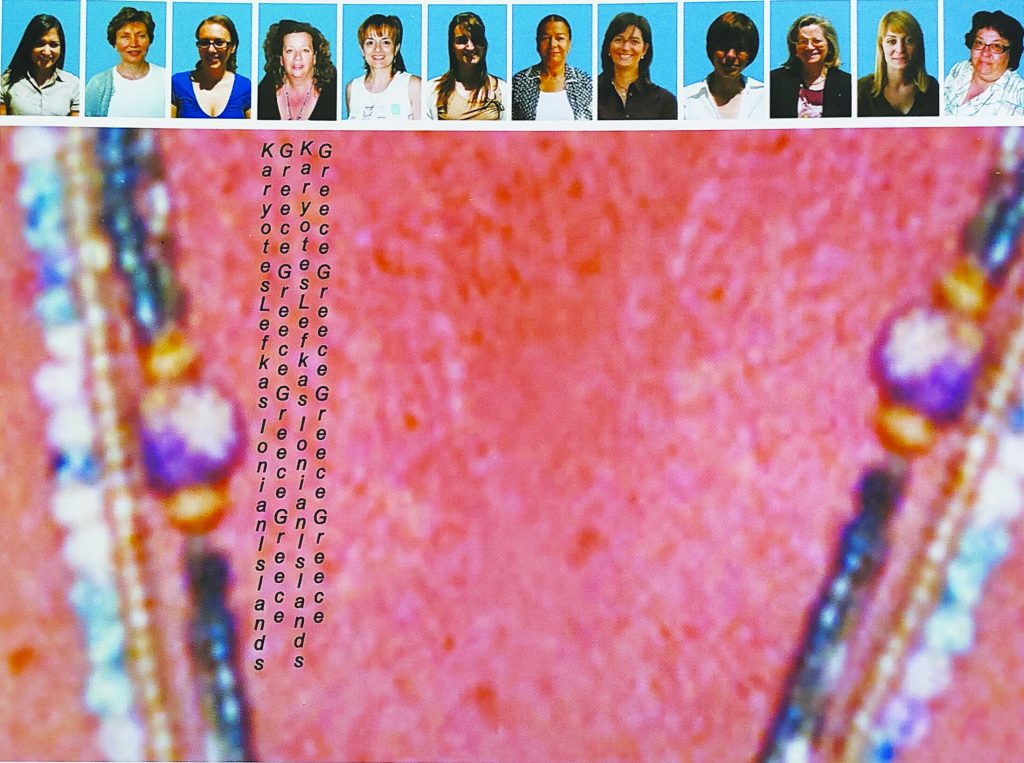

La seconda opera selezionata è “Donna, donne in cammino 3”, che fa parte della serie omonima, composta di quattro foto elaborate al computer, dedicata alle donne islamiche, impegnate a rivendicare la loro dignità e identità. Le due figure, grazie al mezzo utilizzato, la fotografia, – riprese con il tipico abbigliamento e la cui posa (quella di destra è nell’evidente atto di incedere) lascia intuire trattarsi di istantanea -, parlano in modo diretto e immediato. Antonella Marino, che per prima le ha lette e interpretate, ne ha messo già in luce l’esito della elaborazione artistica, in particolare gli effetti pittorici (in particolare il colore del loro abbigliamento, “la tenue vaporosità delle tonalità pastello”) e una certa monumentalità, chiaramente dovuta all’inquadratura (le due figure occupano tutto lo spazio, in altezza, del supporto); va, inoltre, aggiunto che l’eliminazione di ogni indicazione di tipo spaziale e ambientale contribuisce a dar loro un valore anche simbolico. Nella terza, della serie “Il cammino della donna”, il tema è proprio il valore “universale” dichiarato nella citazione iniziale, l’essere donna, anche se ora l’identità del “genere” non è più disgiunta dalla riconoscibilità fisionomica, il mezzo di rappresentazione, la fotografia, lo afferma palesemente (chi potrà dubitarne?), e non ne differenzia la condizione, può essere diversa la loro provenienza geografica (la si legge nelle iscrizioni verticali corrispondenti a ciascuna foto), e diverso l’impegno professionale (come è stato da altri già chiarito, l’artista ha avuto modo di conoscere le donne delle foto durante la realizzazione di un progetto Interreg tra Puglia e Grecia), ma il “cammino” è comune. La fotografia, dunque, è il mezzo di comunicazione diretto, e noi lo percepiamo subito, grazie alla sfocatura che l’artista ha operato sui dettagli del loro abito o altro, così come il legame tra l’artista e le altre donne, avendo, lei posto al centro delle loro foto la sua.

Per concludere, un cenno va fatto al ciclo di opere raccolte sotto il titolo di “Identità e territorio”, per l’affinità stilistica col precedente, legato com’è, anch’esso, a una esperienza autobiografica, ma carico, inequivocabilmente, di un messaggio rivolto a tutta l’umanità. Il tema, del resto, è di quelli che richiedono risposte perché ci interrogano nel profondo. Ogni opera è composta da una striscia di immagini fotografiche digitali di luoghi e di testimonianze del passato legate ai luoghi medesimi, disposta sul margine superiore di ogni pannello, e nella restante parte da un relativo particolare ingrandito, ottenuto attraverso l’elaborazione informatica, che ne determina la sfocatura. Completa l’insieme di ogni pannello una iscrizione che funziona da segnaletica, identificando di volta in volta il luogo.

Siamo, dunque, in presenza di una sequenza fotografica che è sequenza di luoghi, luoghi visitati, che delineano un percorso. L’iscrizione è anche un richiamo alla sosta, una sosta sollecitata dall’ambiguo aspetto dei particolari ingranditi, nei quali si riconoscono ora i segni del tempo, ora i segni dell’intervento febbrile dell’uomo, ora misteriose impronte. È inutile dire che per Rita Tondo l’identità ha le sue radici nel passato, il titolo sintomatico della serie è, non a caso, “Sulle orme del passato”, che sono anche le orme del suo viaggio, ormai impresse nella sua memoria e nella sua coscienza. Il senso dell’operazione è nata certamente dalle sue maturate convinzioni riguardo alla storia, l’identità, come è stato giustamente rilevato, sta proprio nel modo in cui Rita ha utilizzato lo strumento fotografico, la sua è, cioè, “una ricerca sul pensare e sul guardare … una riflessione sulla parola e sulla immagine in un mondo di globalismi in cui si rischia che le parole si svuotino di significato e che le immagini si deteriorino per l’usura”, donde la conclusione: «È per questo che il richiamo al passato può dare un senso al presente, consentendo al rimosso di venire alla luce e all’enigma di essere svelato» (Anna D’Elia).