Orologi di Puglia – di Alessandro Laporta

Una noticina di carattere storico non stona, anzi è necessaria, prima di entrare nel vivo di questo argomento: si parla del tempo, su cui si regola la nostra vita, ed il calcolo del tempo, la scansione della giornata nel susseguirsi delle ore, che ossessiona un po’ tutti noi con il suo ritmo frenetico, ci è talmente connaturato che quasi non si accorgiamo della sua importanza.

Quindi la storia racconta di tre passaggi epocali, dalla meridiana alle campane, agli orologi meccanici non senza momenti intermedi che comprendono la clessidra, gli obelischi, il movimento ad acqua ed altre curiose invenzioni “parallele” escogitate con lo stesso medesimo obiettivo: dare una regola alla vita attraverso lo scorrere del tempo. Sono tre rivoluzioni che hanno lasciato traccia, ed il conflitto tra meridiane ed orologi è possibile documentarlo grazie alle epigrafi sopravvissute: la meridiana, esprimendosi con le parole delle Georgiche di Virgilio, declama: “Chi oserà dire falso il sole?”. Affermazione arrogante alla quale risponde, parlando dalla parte opposta della strada, l’orologio: “Io oso dire che il sole non è esatto”. È un dialogo muto, ma intenso e reale, che segna un decisivo momento di svolta, sintetizzato in rima: “Per molti secoli regnò sovrana / la meridiana / poi nacque l’orologio e nostra sorte / fu la sua morte”.

La meridiana che sprezzantemente aveva dichiarato la sua superiorità anche nei confronti dell’uomo: “io parlo e cammino, ma senza piedi e senza lingua” tenendo il potere per secoli, finiva per inchinarsi umilmente al neonato orologio. Siamo esattamente in Toscana, non ancora in Puglia, posso però per la nostra regione indicare quella di Noci, moderna, accostata all’orologio sulla torre civica quasi per mettere in concorrenza i due sistemi ed evidenziarne pregi e difetti, e quella più antica sulla chiesa della Madonna della Strada a Taurisano, nel Salento: sopravvivenze, che potrebbero dirsi tangibili, di una guerra pacifica e silenziosa conclusa con un annunciato trattato di pace.

L’orologio di San Ferdinando di Puglia domina il paese dall’alto della torre a pianta ottagonale: due volte al giorno una sirena collegata meccanicamente si fa sentire con un suono potente. L’uso era stato sospeso ma è stato ripristinato per l’unicità ed il rispetto della tradizione, ed alla base vi è il pozzo che anticamente forniva l’acqua ai cittadini. L’orologio oggi è diventato un simbolo, ricorda quotidianamente le origini antiche, ma fonde le tradizioni contadine con la tecnologia più avanzata: il funzionamento è infatti garantito dall’onorato marchio di fabbrica “Canonico” di Lagonegro, azienda attiva da oltre un secolo.

L’orologio di San Ferdinando di Puglia domina il paese dall’alto della torre a pianta ottagonale: due volte al giorno una sirena collegata meccanicamente si fa sentire con un suono potente. L’uso era stato sospeso ma è stato ripristinato per l’unicità ed il rispetto della tradizione, ed alla base vi è il pozzo che anticamente forniva l’acqua ai cittadini. L’orologio oggi è diventato un simbolo, ricorda quotidianamente le origini antiche, ma fonde le tradizioni contadine con la tecnologia più avanzata: il funzionamento è infatti garantito dall’onorato marchio di fabbrica “Canonico” di Lagonegro, azienda attiva da oltre un secolo.

Già singolare per essere nato dalla forzata unione dei paesi di Canneto e Montrone, il Comune di Adelfia presenta una situazione ancora più singolare. È infatti la storia di due marchesi a farla da padrone: il marchese di Canneto Domenico Nicolai fu ardente mazziniano e protagonista del Risorgimento, il marchese di Montrone, Giordano Bianchi Dottula, anche lui in principio “effervescente”, come si diceva dei rivoluzionari, si mostrò invece fedele ai Borboni e si rese benemerito della Provincia di Bari che amministrò egregiamente in qualità di Intendente. Il bello è che a nessuno di loro fa riferimento l’iscrizione alla base dell’orologio: fra i due litiganti il terzo gode, come sempre, e ad essere nominata è la famiglia dei marchesi Gironda che li precedettero già sotto gli Aragonesi. L’orologio sovrasta gli stemmi araldici di questa famiglia e di Canneto, che rappresenta – come spiega la prima epigrafe – un leone in riposo all’ombra delle canne, e ribadisce che il paese godrà di benessere finché sarà governato dai Gironda. Più in basso una seconda iscrizione dà notizia che la porta d’accesso al paese fu costruita appunto da questi illustri signori nel 1554. Il motto dei bellicosi Gironda, che è inciso nel cartiglio retto dal piccolo leone (ci vuole lo zoom per poterlo leggere!) ricorda: “sapiens dominabitur astris”, in parole povere “il saggio non si lascia irretire dagli oroscopi”. Ma non finisce qui, e, incredibile ma vero, e di grande attualità, sono le stesse parole presenti su una moneta emessa il 5 settembre scorso dalla Banca Nazionale Ucraina per rendere omaggio ai militari impegnati nella guerra in corso.

Per l’orologio di Taranto, ci affidiamo ancora una volta alla suggestione della poesia, di una poesia bellissima, ‘U relogge d ‘a chiazze, e piena di pathos. Autore è Diego Marturano che rievoca in dialetto il tempo perduto dell’infanzia. La giornata era segnata dall’orologio e dalla presenza vigile ed amorosa della mamma: dalla sveglia (“So l’otto figghie mine…No te mueve?”) al rientro a casa (“a scambanate m’a purtave ‘u vijende”) al tramonto (“chiù tarde po’ sunave Ave Maria”) alla sera (“Scinneve ‘a sere, skurisceve l’arie / tu appizzecave rrete a ‘u vitre ‘a luce”) al sonno ristoratore (“Tu me sunave ‘a nanne cu ‘a cambane”) fino alla struggente quartina finale: “Maje cchiù t’agghia sindè Relogge mije / cu quedda voce bedde de cambane / cumbagne buene, je voche assaije lundane / ma Tu prije pe’ me sunanne a Ddije!”. Egli prega perché l’addio al mondo sia segnato dallo stesso orologio, amico di una vita intera. L’edificio nel quale è inserito, mirabilmente riportato alla sua austera bellezza settecentesca, è oggi abbellito da una targa che reca i versi famosi del poeta tarantino.

Per l’orologio di Taranto, ci affidiamo ancora una volta alla suggestione della poesia, di una poesia bellissima, ‘U relogge d ‘a chiazze, e piena di pathos. Autore è Diego Marturano che rievoca in dialetto il tempo perduto dell’infanzia. La giornata era segnata dall’orologio e dalla presenza vigile ed amorosa della mamma: dalla sveglia (“So l’otto figghie mine…No te mueve?”) al rientro a casa (“a scambanate m’a purtave ‘u vijende”) al tramonto (“chiù tarde po’ sunave Ave Maria”) alla sera (“Scinneve ‘a sere, skurisceve l’arie / tu appizzecave rrete a ‘u vitre ‘a luce”) al sonno ristoratore (“Tu me sunave ‘a nanne cu ‘a cambane”) fino alla struggente quartina finale: “Maje cchiù t’agghia sindè Relogge mije / cu quedda voce bedde de cambane / cumbagne buene, je voche assaije lundane / ma Tu prije pe’ me sunanne a Ddije!”. Egli prega perché l’addio al mondo sia segnato dallo stesso orologio, amico di una vita intera. L’edificio nel quale è inserito, mirabilmente riportato alla sua austera bellezza settecentesca, è oggi abbellito da una targa che reca i versi famosi del poeta tarantino.

Con Lecce la nostra piccola antologia si conclude: qui merita il ricordo Maestro Colamaria Gricello, il più antico orologiaio di Puglia di cui si ha notizia, che lavorava a Lecce, costruì l’orologio di Corigliano d’Otranto nel 1554 e vent’anni dopo sottoscrisse il contratto – ancora conservato – per quello di Molfetta. E c’è anche un suo erede contemporaneo, abilissimo meccanico e restauratore di orologi antichi, di cui va fatto il nome, Egidio Catullo. Perché ricordarlo? Perché a lui si deve il recupero di uno degli orologi di Monsignor Candido, il sacerdote-scienziato di Lecce: ne aveva costruiti quattro fra il 1868 ed il 1874, mettendoli in rete come si direbbe oggi, sincronizzandoli sulla stessa ora e li aveva fatti collocare nei punti strategici della città. Funzionavano azionati da pile elettriche, anche queste da lui realizzate, e diedero al capoluogo salentino un primato che nessuna altra città poteva vantare. Il giornale francese “Le Monde” riportò la notizia che una “petit ville de Terre d’Otrante” si era dotata di questa meraviglia della tecnica di cui nemmeno Parigi, allora “capitale del mondo”, disponeva. Giuseppe Candido morì Vescovo di Ischia nel 1906 e nel I centenario della morte, 2006, le sue opere scientifiche sono state integralmente ristampate, a cura dell’Amministrazione Comunale, come devoto omaggio.

di Alessandro Laporta

Un bancomat per prelevare tempo – di Sara Bottazzo

Saggi e romanzi. Trattati di Filosofia, Sociologia e Fisica. Citazioni, slogan e aforismi. Titoli di film, di canzoni e di spartiti musicali, ma anche opere d’arte, associazioni e persino scuole di pensiero. Il tempo è in tutto ciò, ma anche in altro. Tanto altro ancora.

È nei pensieri di tutti i giorni, nelle vicende passate, nelle morse del presente, nelle prospettive future. Modula in modo capriccioso i rimpianti, rende vischiose le malinconie, comprime le gioie, dilata le paure, sbrana le emozioni; ma riesce anche mettere ordine tra le priorità, a riparare i torti, curare le ferite, recuperare le verità, esaltare i valori che contano.

E tuttavia, in un’epoca che ci distrae da noi stessi e da chi ci sta accanto, noi corriamo contro di esso, intrappolati in una immaginaria corsia di sorpasso, col piede nervosamente premuto sull’acceleratore, impegnati in manovre improbabili e insensate.

Spinti dalla fame di vita e schiacciati dal bisogno di avere tutto e subito, diventiamo vittime della rapidità e viviamo con estremo disagio la condizione dell’attesa, mentre l’orizzonte si accartoccia restituendoci in cambio ansie e malesseri sconosciuti.

La gran parte di noi, dunque, soffre di quella che in Psicologia viene identificata come Sindrome del Bianconiglio: una definizione che ci riporta al romanzo Alice nel paese delle meraviglie (Charles Lutwidge Dodgson, 1865) restituendo alla nostra memoria il personaggio del Coniglio bianco che, con il suo grande e inseparabile orologio, corre a perdifiato, perseguitato dal tempo, ripetendo continuamente “È tardi. È tardi.”

È una sindrome di cui un po’ tutti conosciamo i sintomi: la sensazione di non riuscire a fare tutto ciò che vorremmo; il bisogno di controllare continuamente l’orologio; la paura di non farcela; il timore di risultare inadeguati; l’irascibilità in caso di contrattempi.

La competitività esasperata verso cui ci spinge la cultura occidentale comporta, infatti, una percezione distorta del tempo, intrecciata a forme di disagio che si rivelano incontrollabili e che ci logorano profondamente.

È nelle situazioni in cui gli eventi ci costringono a rallentare, reagiamo come il Daniel del film The Karatè Kid” (Regia di J. G. Avilden; 1984) nei confronti del Maestro Miyagi che, con la celebre frase “Dai la cera, togli la cera” impone all’allievo, che gli aveva chiesto di insegnargli a combattere, il compito lungo, faticoso e apparentemente non finalizzato di lucidargli le macchine. La fretta del ragazzo di raggiungere in tempi brevi il proprio obiettivo, trasformatasi in rabbia e protesta, gli impedisce dunque di comprendere che l’esecuzione di quel compito apparentemente inutile, lo avrebbe portato a irrobustire il suo animo e a conquistare i traguardi desiderati.

Il successo clamoroso di questo film, che nonostante i suoi quasi quarant’anni continua ad essere una pietra di paragone indiscussa nel confronto tra culture, spinge il nostro sguardo al di là dei confini usuali per farci approdare in terre caratterizzate da antropologie diverse dalle nostre e che possono sorprenderci.

Un valido esempio, in questo periodo prenatalizio, che è notoriamente tempo di regali, può essere il confronto tra le modalità con cui viviamo il dono noi occidentali e quelle con cui vi si approcciano i giapponesi: se, infatti, da questa parte del mondo, a cominciare dai bambini, ci si avventa sui regali (confezionati in genere in modo vistoso) scartandoli frettolosamente per impossessarci di ciò che contengono, dall’altra parte del mondo vi è un’idea culturale opposta, che dal punto di vista lessicale trova espressione nel termine “tsutsumi”, con cui si indica l’arte di impacchettare i regali avvolgendoli in materiali semplici ed eleganti che hanno la funzione di proteggere, sorprendere e farne contemplare la bellezza, senza alcuna fretta e senza alcun bisogno di bruciare il piacere del dono.

E forse può sorprenderci ancora di più sapere che alcune tribù dell’Amazzonia, come quella degli Amondawa, sono sprovviste sia di orologi che di calendari, non festeggiano i compleanni, non conoscono il prima e il dopo e vivono un eterno presente, in cui il tempo non è quantificabile, non è suddivisibile e non è incasellabile in ipotetiche sequenze grafiche e/o algoritmiche: semplicemente non esiste!

E forse può sorprenderci ancora di più sapere che alcune tribù dell’Amazzonia, come quella degli Amondawa, sono sprovviste sia di orologi che di calendari, non festeggiano i compleanni, non conoscono il prima e il dopo e vivono un eterno presente, in cui il tempo non è quantificabile, non è suddivisibile e non è incasellabile in ipotetiche sequenze grafiche e/o algoritmiche: semplicemente non esiste!

Per noi esiste, invece!

Eccome!

E lo percepiamo come un nemico che sembra sfuggirci e prenderci in giro. Sempre in affanno contro di esso, logorati da una lotta impari e persa in partenza, lanciati nelle direzioni più disparate, protesi verso il raggiungimento del prossimo obiettivo, continuiamo a cronometrarlo, a porzionarlo e a distribuirlo.

L’impazienza con cui viviamo la gran parte dei nostri giorni finisce per renderci incapaci di coglierne l’essenza e, contestualmente, questa folle corsa in cui siamo coinvolti e travolti ci impedisce di dare slancio alle nostre stesse idee e ai traguardi raggiunti che, non di rado, implodono senza darci alcuna gioia.

Finiamo per rimandare le gioie a domani, i desideri a dopo e persino i pensieri al poi e, intanto, accecati dall’idea che il tempo è denaro, non ci accorgiamo che molte porte si stanno chiudendo per sempre, alcuni treni partono senza più tornare e tante stagioni finiscono senza che i nostri sensi se ne siano accorti.

Ma… davvero il tempo è denaro?

Forse dovremmo chiederci se lo consideriamo tale perché lo riteniamo un bene prezioso oppure perché siamo vittime delle politiche economico-finanziarie globali che ci inducono a usare espressioni come capitalizzare tempo, guadagnare tempo, perderlo, investirlo, rubarlo.

A questo proposito Ugo Biggeri, nel luglio del 2017, scriveva che credere che il tempo sia denaro è una aberrazione e una violenza contro l’umanità e la natura poiché esso, in realtà, misura la nostra vita, le nostre relazioni e la nostra felicità. Occorre piuttosto che il tempo che passiamo lavorando, investendo, spendendo, non sia solo denaro, ma sia vita e generatore di senso per le comunità. (U. Biggeri, Le domande di senso che in finanza non ci poniamo, in l’Avvenire, 17.07.2017).

A questo proposito Ugo Biggeri, nel luglio del 2017, scriveva che credere che il tempo sia denaro è una aberrazione e una violenza contro l’umanità e la natura poiché esso, in realtà, misura la nostra vita, le nostre relazioni e la nostra felicità. Occorre piuttosto che il tempo che passiamo lavorando, investendo, spendendo, non sia solo denaro, ma sia vita e generatore di senso per le comunità. (U. Biggeri, Le domande di senso che in finanza non ci poniamo, in l’Avvenire, 17.07.2017).

Negli stessi anni anche Roberto Gervaso si scagliava contro questo stereotipo denunciando il fatto che il processo di monetizzazione del tempo ne ha trafugato il carattere di sacralità impedendoci di percepirlo come il valore dei valori nel senso cosmico/esistenziale del termine. Aggiungeva che occorre recuperarlo in tutta la sua sacralità e valorizzarlo nella quotidianità, in quanto il tempo coincide con la vita stessa e concludeva con un richiamo: “Insomma, avari ed avidi di tutto il mondo sappiate che nell’Aldilà il Bancomat non esiste!” (Cfr: https://www.olympos.it/cambiamento-il-tempo-non-e-denaro.html)

Si tratta di un’espressione singolare che può suggerire fantasie sfrenate sulle prossime frontiere della scienza e della tecnica e che potrebbe orientare verso l’invenzione-creazione diuna sorta di… bancomat per prelevare tempo. Penso a un bancomat da regalare a noi stessi e a chi amiamo, a cominciare dai bambini, come si faceva fino a qualche decennio fa con il libretto di risparmio. Penso a uno strumento che ci aiuti a recuperare il tempo perso, a depositarlo in un luogo sicuro e a prelevarlo quando ci serve.

Si tratta di un’invenzione ancora tutta da progettare verso cui, tuttavia, quasi a sorpresa, ci orientano alcune piste di riflessione-azione che si fanno strada nei micromondi individuali e nei macromondi collettivi. Interessanti appaiono, infatti, i risultati di un’indagine, condotta qualche anno fa (2016) da uno dei maggiori istituti di ricerche di mercato a livello mondiale (GfK – Growth from Knowledge) che coinvolgendo oltre ventiduemila persone in diciassette paesi, compresa l’Italia, ha rivelato che la percentuale di coloro che vorrebbero avere più tempo piuttosto che più soldi è maggiore del triplo (31%) rispetto a quella di chi preferisce il contrario (9%).

Si fa strada, dunque, la consapevolezza che il tempo rappresenta la risorsa più preziosa di cui disponiamo e che il nostro rapporto con esso ha implicazioni dirette e immediate sulla qualità della nostra vita. E non è un caso il fatto che un numero crescente di persone si stia orientando verso il work life balance, ovvero verso un equilibrio sempre maggiore tra vita privata e lavoro.

Stiamo, forse, cominciando a comprendere che l’iperattività quotidiana ci impedisce di vivere in modo soddisfacente il tempo che abbiamo a disposizione e, contestualmente, anche di comprenderlo.

Si sta delineando pertanto questo nuovo trend, rinforzato nel periodo pandemico dall’introduzione e/o estensione del lavoro agile in quasi tutti i settori aziendali che ha determinato, soprattutto nei lavoratori più giovani, un ripensamento delle proprie priorità e la ricerca di forme contrattuali alternative a quelle tradizionali (part time, quiet quitting, gig economy) in funzione di una più ampia libertà in ambito lavorativo e di una maggiore quantità di tempo da dedicare a sé stessi, agli affetti e alle proprie passioni.

Sono scelte interessanti che rivelano, in chi le fa, un atto d’amore e di fiducia verso sé stessi e che danno ragione a Michela Murgia convinta che riconoscere la felicità sia una forma d’intelligenza perché molte volte il momento felice ci passa accanto e noi non lo capiamo perché siamo troppo presi, stanchi, in Burnout e perché le cose da fare soverchiano quello che dobbiamo essere. (Intervista a Vanity Fair, 20-06-2023).

di Sara Bottazzo

Le glossopetrae della Pietra Leccese: da lusus naturae a testimoni del tempo

La Pietra leccese è una roccia sedimentaria di origine marina formatasi tra 15 e 7 milioni di anni fa e affiorante nel Salento leccese, in particolare nelle aree di Lecce e di Cursi-Melpignano. Questa roccia a grana omogenea e di colore giallo-paglierino è stata ampiamente utilizzata come materiale da costruzione già in epoca preistorica nell’architettura megalitica per realizzare dolmen e menhir. In epoca romana grossi blocchi di Pietra Leccese furono utilizzati sulla costa leccese per realizzare nel II secolo d.C., sotto l’Imperatore Adriano, il molo del porto romano di San Cataldo. Ad ogni modo, la Pietra Leccese è indissolubilmente legata allo sviluppo dello stile barocco che nel Salento leccese rende uniche le facciate di molte chiese e palazzi. Questa roccia, infatti, può essere facilmente estratta in blocchi ed è estremamente lavorabile cosicché rappresentò il materiale perfetto per liberare da ogni vincolo la fantasia degli scalpellini locali.

La Pietra Leccese è ben conosciuta in geologia per il ricco contenuto paleontologico scoperto negli ultimi due secoli proprio grazie all’attività estrattiva. Questa roccia conserva, infatti, numerosi resti fossili, tra cui preziosi scheletri più o meno completi di vertebrati marini, essenzialmente pesci e mammiferi.

Tra i fossili caratteristici della Pietra Leccese quelli che più hanno colpito la fantasia popolare figurano i denti di un grosso squalo, il Charcorocles megalodon: il più grande squalo mai esistito con una lunghezza di circa 18 m, che popolò praticamente tutti i mari del mondo nel periodo compreso tra 15.9 e 2.6 milioni di anni fa.

Nel Medioevo questi fossili suggestivi, all’epoca denominati “glossopetrae” (lingue di pietra) erano molto ricercati come amuleti contro la sventura, il malocchio, il mal di denti infantile e assolutamente necessari per corteggiare le donne virtuose nonché per restituire la favella ai balbuzienti. Elisir prodotti con glossopetrae polverizzate costituivano potenti medicinali utili per la cura di febbri, ustioni, malattie veneree e pustole oltre che per le doglie, epilessia e alitosi; erano inoltre ritenute particolarmente efficaci contro i veleni.

Secondo Plinio il Vecchio questi strani oggetti piovevano direttamente dal cielo nelle notti senza luna mentre il naturalista Ignazio Giorgio (1730) riporta la credenza comune che le glossopetrae fossero “strali fulminei oppure saette celesti cadute con la pioggia dalle nubi”. Secondo gli abitanti di Malta, grande produttrice di glossopetrae, la loro genesi era da ricondurre al miracolo di San Paolo avvenuto secondo la tradizione sulle coste maltesi il 10 febbraio del 60 d.c. San Paolo e i suoi discepoli imbarcati su di una nave diretta a Roma fanno naufragio a causa di una forte mareggiata in una insenatura della costa dell’isola di Malta. I naufraghi si salvano raggiungendo a nuoto, o sui rottami della nave, la vicina spiaggia (l’attuale Saint Paul Bay). Riportano gli Atti degli Apostoli (At 28, 2-6): «I suoi abitanti ci trattarono con gentilezza: siccome si era messo a piovere e faceva freddo, essi ci radunarono tutti intorno a un gran fuoco che avevano acceso. Anche Paolo raccolse un fascio di rami per gettarlo nel fuoco; ma ecco che una vipera, a causa del calore, saltò fuori e si attaccò alla sua mano. La gente del luogo, come vide la vipera che pendeva dalla mano di Paolo, diceva fra sé: “certamente questo uomo è un assassino: infatti si è salvato dal mare, ma ora la giustizia di Dio non lo lascia più vivere”. Ma Paolo, con un colpo, gettò la vipera nel fuoco e non ne ebbe alcun male. La gente invece si aspettava che la mano di Paolo si gonfiasse, oppure che Paolo cadesse a terra morto sul colpo. Aspettarono un bel po’, ma alla fine dovettero constatare che Paolo non aveva alcun male. Allora cambiarono parere e dicevano: questo uomo è un Dio».

Secondo la credenza maltese, San Paolo maledisse le vipere che da quel giorno, insieme agli altri serpenti dell’isola, furono privati dal loro veleno. Da quel momento la natura avrebbe prodotto spontaneamente nelle rocce dell’isola le glossopetrae, oggetti taumaturgici a forma di lingua di serpente utili per combattere i veleni.

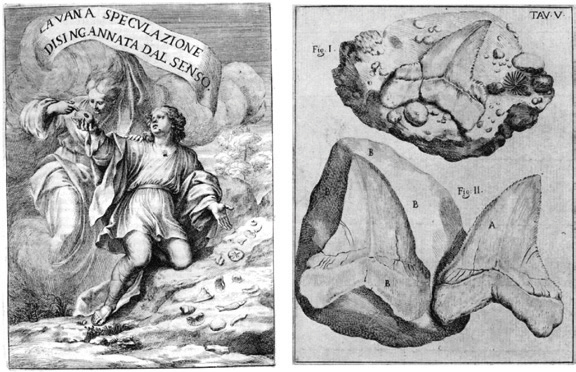

Le glossopetrae svolsero un ruolo chiave nella nascita della geologia come scienza. Il primo studioso ad occuparsene è Fabio Colonna (Napoli, 1567-1640) che in una sua opera del 1616 le esamina e le attribuisce correttamente a denti fossili di squalo. L’opera di Fabio Colonna, pur se molto succinta, è molto importante perché i fossili vengono comparati ad organismi viventi, ne viene riconosciuta la natura organica ed è introdotta la discussione sulla formazione dei fossili su basi scientifiche. Secondo Colonna, i fossili si formano in seguito a deposizione dei resti di organismi su fango soffice dove rimangono sepolti; durante il consolidamento, i resti subiscono poi alterazioni più o meno complete della loro composizione ad opera dei “succhi” delle rocce. L’unica tavola a corredo del testo, che si avvale della tecnica di incisione su rame, mette a confronto i denti di squalo con le glossopetrae di Malta ed altri fossili (fungi lapidei) con coralli attuali.

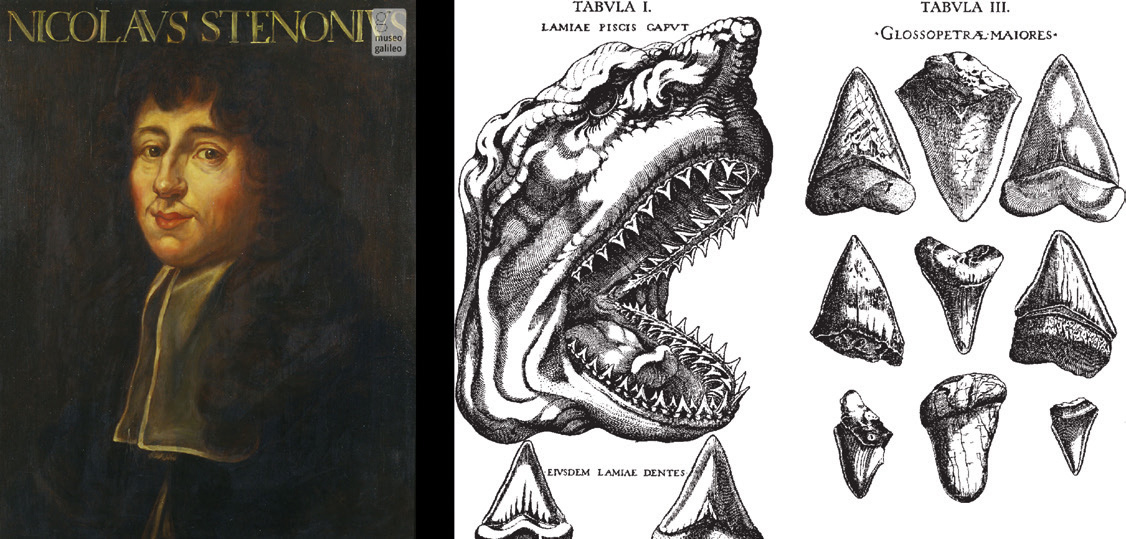

Un supporto più completo all’origine organica dei fossili da un punto di vista descrittivo, comparativo e geologico venne fornito nel 1667 da Niccolò Stenone (Copenaghen, 1638 – Schwerin, 1686) in un testo corredato da tavole ottenute da incisioni su rame in cui riporta lo studio anatomico della testa di uno squalo attuale ucciso al largo di Livorno.

Stenone si inoltra in una circostanziata ipotesi scientifica sull’origine organica dei fossili, attribuendo correttamente le glossopetrae ai denti di uno squalo di dimensioni molto maggiori dell’attuale, vissuto nel passato geologico del pianeta. Partendo dalla glossopetrae, Stenone introduce criteri rigorosi per leggere le rocce sedimentarie e riconosce i fossili come una componente importante degli strati che si formano per deposizione e sedimentazione di sostanze trasportate nell’acqua. I resti degli animali marini si depositano sul fondo del bacino, mentre altra vita prospera nelle acque soprastanti. L’indurimento del terreno, dovuto a sollevamento per terremoto o per ritiro delle acque, è responsabile di modificazioni nei resti che si ritrovano così spezzati e pietrificati.

Le glossopetrae stimolarono una terza opera fondamentale per la storia della geologia. Agostino Scilla nella sua opera “La vana speculazione disingannata dal senso” (1670), corredata da splendide tavole, sostiene che le osservazioni della natura smentiscono le supposizioni filosofiche circa l’origine dei fossili. Il libro nasce come impulsiva risposta di Scilla ad un corrispondente maltese che sosteneva l’origine inorganica delle glossopetrae. Scilla ammettendo le sue carenze culturali, afferma che l’osservazione diretta suggerisce una evidente somiglianza tra i fossili e gli organismi viventi. Osservò inoltre che i denti di squalo si innestano su di una mascella cartilaginea, e per questo motivo possono staccarsi e fossilizzare separatamente.

Scilla osserva le rocce sedimentarie di Messina, dove vive, esprimendo opinioni sulle possibilità di trasporto e deposizione dei sedimenti da parte dell’acqua. Le ventotto tavole che corredano l’opera di Scilla sono estremamente accurate e riflettono la maestria dell’artista e l’accuratezza del naturalista, che era solito osservare gli esemplari con l’occhialino (non si sa se con questa parola egli intendesse la lente d’ingrandimento o il microscopio). Opportunamente, l’autore aveva scelto esemplari fossili ed i loro corrispondenti viventi, spesso provenienti dalle stesse zone, per sostenere l’origine organica dei fossili.

Le glossopetrae, in passato ritenute potenti amuleti e farmaci efficaci, hanno quindi avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della geologia come scienza moderna. Grazie alle glossopetrae, i fossili smisero per la prima volta di essere degli “scherzi di natura” (lusus naturae) o delle rocce particolari (lapides sui generis) per divenire dei formidabili archivi naturali da cui estrarre preziose informazioni su antichissimi ambienti ormai sprofondati nell’abisso del tempo geologico.

di Francesco Gianfreda e Paolo Sansò

Il tempo, il lavoro, la vita: un rapporto difficile – di Angelo Di Summa

Non molti sanno che la prima massiccia emigrazione italiana in Australia, agli inizi degli Anni Cinquanta del Novecento, fu accolta con insofferenza, se non con aperta ostilità, da parte delle popolazioni già precedentemente insediate nelle città del nuovissimo continente. Non rilevavano tanto, ai fini della problematica accoglienza, pregiudizi di tipo razziale, quanto una forma di concorrenza nel lavoro, che esulava da aspetti meramente economici per diventare una forma di eversione culturale, sia sul piano individuale che sociale: una rivoluzionaria alternativa valoriale e esistenziale. Prima dell’arrivo degli italiani, infatti, tutta l’esistenza pubblica e privata degli australiani era saldamente fondata sul principio dell’organizzazione del tempo in base al principio dei “tre otto”: otto ore per lavorare, otto ore per dormire, otto ore per vivere. Nel concetto del vivere c’erano tutti i bisogni e gli ambiti pulsionali e sociali dell’esistere: la famiglia, il tempo libero, lo sport, gli hobbies, il giardinaggio, l’arte, la cultura, il riposo, l’eros e quant’altro rimanesse estraneo all’alienante e ideologico “principio di prestazione”.

L’arrivo degli italiani sconvolse il sistema introducendo il concetto di “lavoro straordinario”: pur di guadagnare il più possibile gli immigrati italiani erano disposti a lavorare più delle tradizionali otto ore giornaliere. Da qui l’ostilità di chi vedeva non tanto una concorrenza sleale sul mercato del lavoro, quanto uno sconvolgimento di un principio di vita. Non mancarono nei confronti degli italiani epiteti pesantemente offensivi, come “dingo”, il nome del celebre cane del deserto.

Il tema del rapporto vita/tempo, con particolare riferimento al lavoro, peraltro, è antico. Nel mondo classico il lavoro materiale era caratteristica delle classi sottomesse, se non degli schiavi, restando ideale filosofico di vita dell’uomo padrone del suo destino l’otium, lo spazio da dedicare creativamente ai piaceri dell’anima e del corpo.

Tornando a tempi meno lontani, la problematica ha occupato ampio spazio nella elaborazione del pensiero socialista. Straordinario successo ebbe il pamphlet Il diritto alla pigrizia, apparso nel 1887, di Paul Lafargue, che fu ritenuto la più diffusa pubblicazione sul pensiero socialista, inferiore soltanto al Manifesto di Marx e Engels. “Una strana follia – così iniziava lo scritto di Lafargue – si è impossessata delle classi operaie nelle nazioni ove regna la civiltà capitalistica. Questa follia trascina con sé le miserie individuali e sociali che da due secoli torturano la triste umanità. Questa follia è l’amore per il lavoro, la moribonda passione per il lavoro, spinta fino all’esaurimento delle forze vitali dell’individuo e della sua progenie”. Con il gusto del paradosso che lo contraddistingue Lafargue invoca il “diritto alla pigrizia”, vedendo invece nella proclamazione del “diritto al lavoro” una invenzione del capitalismo per asservire a sé la classe operaia, legandola totalmente alle esigenze della produzione e negandole ogni spazio per vivere una propria e istintiva dimensione di umanità. Funzionale a questa riduzione in schiavitù c’è anche tutta la pedagogia religiosa che vuole l’uomo nato per dover lavorare e produrre. “Per arrivare alla consapevolezza della propria forza, – scrive Lafargue – bisogna che il proletariato calpesti i pregiudizi della morale cristiana, economica e libero-pensatrice; bisogna che ritorni agli istinti naturali, che proclami i Diritti alla pigrizia, mille e mille volte più nobili e sacri dei tisici Diritti dell’uomo, elaborati dagli avvocati metafisici della rivoluzione borghese”. Del resto, argomenta il Nostro, non è stato lo stesso Dio, in occasione della cacciata dall’Eden, a considerare il lavoro una condanna? E non è stato Dio a scegliere di riposare per l’eternità, dopo i giorni della creazione?

Tornando a tempi meno lontani, la problematica ha occupato ampio spazio nella elaborazione del pensiero socialista. Straordinario successo ebbe il pamphlet Il diritto alla pigrizia, apparso nel 1887, di Paul Lafargue, che fu ritenuto la più diffusa pubblicazione sul pensiero socialista, inferiore soltanto al Manifesto di Marx e Engels. “Una strana follia – così iniziava lo scritto di Lafargue – si è impossessata delle classi operaie nelle nazioni ove regna la civiltà capitalistica. Questa follia trascina con sé le miserie individuali e sociali che da due secoli torturano la triste umanità. Questa follia è l’amore per il lavoro, la moribonda passione per il lavoro, spinta fino all’esaurimento delle forze vitali dell’individuo e della sua progenie”. Con il gusto del paradosso che lo contraddistingue Lafargue invoca il “diritto alla pigrizia”, vedendo invece nella proclamazione del “diritto al lavoro” una invenzione del capitalismo per asservire a sé la classe operaia, legandola totalmente alle esigenze della produzione e negandole ogni spazio per vivere una propria e istintiva dimensione di umanità. Funzionale a questa riduzione in schiavitù c’è anche tutta la pedagogia religiosa che vuole l’uomo nato per dover lavorare e produrre. “Per arrivare alla consapevolezza della propria forza, – scrive Lafargue – bisogna che il proletariato calpesti i pregiudizi della morale cristiana, economica e libero-pensatrice; bisogna che ritorni agli istinti naturali, che proclami i Diritti alla pigrizia, mille e mille volte più nobili e sacri dei tisici Diritti dell’uomo, elaborati dagli avvocati metafisici della rivoluzione borghese”. Del resto, argomenta il Nostro, non è stato lo stesso Dio, in occasione della cacciata dall’Eden, a considerare il lavoro una condanna? E non è stato Dio a scegliere di riposare per l’eternità, dopo i giorni della creazione?

Laico e antireligioso, Lafargue non esita però a difendere, contro i numerosi tentativi di modifica della classe capitalistica, sotto forma di libero pensiero o di Riforma, il calendario voluto dalla Chiesa, che almeno, in onore di qualche Santo e per rispettare alcuni momenti liturgici, ha previsto dei giorni di festa e di astensione dal lavoro.

Ovviamente Lafargue non è contro il lavoro in sé, ma contro i suoi eccessi e, soprattutto, contro quella cultura (capitalista) che lo assolutizza come valore e non come necessità. Il vero valore è il tempo e la sua funzionalizzazione alla vita. “Vi sia l’obbligo di lavorare solo tre ore al giorno, – invoca Lafargue – a fannullare e fare bisboccia per il resto della giornata e della notte”.

Per contestualizzare, quelli di Lafargue sono i tempi terribili della rivoluzione industriale: giornate lavorative di sedici ore in condizioni disumane, sfruttamento intensivo del lavoro minorile e femminile, mancanza di ogni garanzia di sicurezza e previdenza e, nonostante ciò, la classe operaia, indottrinata a dovere, sceglie di “ammazzarsi per il superlavoro e vegetare nell’astinenza”.

La ricetta di Lafargue è, come s‘è visto, la riduzione dell’orario del lavoro ed è questo un tema che impegnerà larga parte del Novecento. Sarà una vera rivoluzione culturale la pratica industriale del fordismo che attorno agli Anni Venti in America, con l’obbiettivo di trasformare gli operai in consumatori dei beni da essi stessi prodotti, razionalizzò i processi produttivi con la catena di montaggio (taylorismo), aumentò i salari e ridusse l’orario di lavoro. Lo stesso Gramsci guarderà con interesse all’americanismo fordista, contrapponendolo al capitalismo di rapina del Vecchio Continente. Negli stessi anni di Ford ritroviamo il tema della riduzione dell’orario di lavoro anche in Inghilterra. Ricordiamo William Hesketh Lever (1851-1925), fondatore della Lever Brothers Ltd., che dovette la sua fortuna al sapone Sunlight, il quale sostenne la maggior utilità, anche dal punto di vista produttivo, della giornata di lavoro di sei ore, purché siano ore di “vero lavoro senza distrazioni”. In ogni caso il tema è tuttora aperto, se è vero che occupa ancora le cronache politiche dell’oggi.

La ricetta di Lafargue è, come s‘è visto, la riduzione dell’orario del lavoro ed è questo un tema che impegnerà larga parte del Novecento. Sarà una vera rivoluzione culturale la pratica industriale del fordismo che attorno agli Anni Venti in America, con l’obbiettivo di trasformare gli operai in consumatori dei beni da essi stessi prodotti, razionalizzò i processi produttivi con la catena di montaggio (taylorismo), aumentò i salari e ridusse l’orario di lavoro. Lo stesso Gramsci guarderà con interesse all’americanismo fordista, contrapponendolo al capitalismo di rapina del Vecchio Continente. Negli stessi anni di Ford ritroviamo il tema della riduzione dell’orario di lavoro anche in Inghilterra. Ricordiamo William Hesketh Lever (1851-1925), fondatore della Lever Brothers Ltd., che dovette la sua fortuna al sapone Sunlight, il quale sostenne la maggior utilità, anche dal punto di vista produttivo, della giornata di lavoro di sei ore, purché siano ore di “vero lavoro senza distrazioni”. In ogni caso il tema è tuttora aperto, se è vero che occupa ancora le cronache politiche dell’oggi.

A conclusione di questa divagazione sul rapporto tra il tempo, il lavoro e la vita non possiamo evitare di ricordate Herbert Marcuse, nume tutelare dei sessantottini, e il suo invito a reinventarsi la libertà individuale da ogni convenzione e da ogni maschera imposta dalla società repressiva attraverso la liberazione dei sensi e la riscoperta del “principio di piacere” contro il “principio di prestazione”, che tutto stratifica a misura delle prestazioni economiche del soggetto. Ovviamente non si può eliminare il lavoro, ma non è su di esso che va fondata tutta l’organizzazione sociale. L’uomo ha bisogno invece di autorealizzarsi riscoprendo l’Eros, cioè la fantasia, la creatività il gusto della vita. Forse gli australiani non avevano torto a diffidare degli italiani. E comunque, a chi continua a predicare che “chi ha tempo non aspetti tempo”, forse è il caso di proclamare “chi ha tempo se lo goda”.

A conclusione di questa divagazione sul rapporto tra il tempo, il lavoro e la vita non possiamo evitare di ricordate Herbert Marcuse, nume tutelare dei sessantottini, e il suo invito a reinventarsi la libertà individuale da ogni convenzione e da ogni maschera imposta dalla società repressiva attraverso la liberazione dei sensi e la riscoperta del “principio di piacere” contro il “principio di prestazione”, che tutto stratifica a misura delle prestazioni economiche del soggetto. Ovviamente non si può eliminare il lavoro, ma non è su di esso che va fondata tutta l’organizzazione sociale. L’uomo ha bisogno invece di autorealizzarsi riscoprendo l’Eros, cioè la fantasia, la creatività il gusto della vita. Forse gli australiani non avevano torto a diffidare degli italiani. E comunque, a chi continua a predicare che “chi ha tempo non aspetti tempo”, forse è il caso di proclamare “chi ha tempo se lo goda”.

di Angelo Di Summa

Le dimensioni del Tempo, di Damiano Ventrelli

Quante dimensioni ha il tempo? Facile rispondere: una, direbbe la maggior parte di noi. Eppure provate a trovarvi nella sala d’attesa di un ospedale mentre una persona a cui volete bene si sta sottoponendo a un intervento chirurgico. Il tempo, che oggettivamene è sempre lo stesso, sembra dilatarsi e non passare mai. Siete lì in attesa che esca il chirurgo e vi dica com’è andata. E il tempo è immobile, un’ora sembra un’eternità. Ecco perché mi piace parlare di un tempo dilatato e di un tempo ristretto.

Oggi viviamo in una dimensione temporale accelerata. Sempre più schiavi di una società che misura l’efficienza con i tempi – sempre più rapidi – di produzione. Così 5 operai, incaricati della manutenzione di alcuni binari nella stazione di Brandizzo (Torino), ricevono l’ordine da un tecnico di iniziare a lavorare fra le rotaie e perdono la vita, invece di aspettare che passi l’ultimo treno. Siamo schiacciati dalla necessità di fare tutto il prima possibile, come se fossimo in una gara dove ciò che conta non è fare le cose per bene e in sicurezza, ma farle il più velocemente possibile. Nei primi 7 mesi di quest’anno in Italia ci sono state 559 vittime sul lavoro: una media di 80 vittime al mese (dati Istat).

Secondo il sociologo Franco Cassano, autore del “Pensiero Meridiano“, occorre pensare al ”rallentamento come nuova dimensione del vivere sociale. Un nuovo pensiero del sud: pensare a un’altra classe dirigente, un’altra grammatica della povertà e della ricchezza, pensare la dignità di un’altra forma di vita”. L’economista e filosofo francese Serge Latouche, autore di ”La decrescita possibile”, afferma che “è possibile una nuova economia basata su una decrescita economica e sulla valutazione dei reali bisogni dei cittadini in una visione globale dell’esaurimento delle risorse del pianeta terra.” Per Carlo Petrini, fondatore del movimento Slow Food, occorre “muoversi per la rinascita delle piccole economie di scala, per la produzione del cibo dall’autosufficienza alla diffusione del modello di autosostentamento come modello vincente”. Nello stesso manifesto d’intenti dello Slow Food, fondato a Bra nel 1986, c’è il riferimento a ritmi più lenti della vita: “questo nostro secolo nato e cresciuto sotto il segno della civiltà industriale, ha prima inventato la macchina e poi ne ha fatto il proprio modello di vita. La velocità è diventata la nostra catena, tutti siamo in preda allo stesso virus: la fast life, che sconvolge le nostre abitudini, ci assale fin nelle nostre case.” Lo Slow Food si pone come antidoto “contro coloro, e sono i più, che confondono l’efficienza con la frenesia”.

Il problema della velocità è stato affrontato anche dal giornalista canadese Carl Honorè nel suo saggio “E vinse la tartaruga – Elogio della lentezza: rallentare per vivere meglio”. Honorè cita il medico americano Larry Dossey che nel 1982 coniò l’espressione “malattia del tempo” per descrivere l’ossessiva convinzione che “il tempo fugga, che non ce ne sia abbastanza e che è necessario pedalare sempre più lesti per non restare indietro”.

Oggi siamo ossessionati dalla velocità, acquistiamo smartphone e computer in grado di trasmettere e ricevere dati in maniera sempre più veloce. Siamo sempre più interconnessi come un unico organismo che si controlla autonomamente. La visione distopica di George Orwell, nel suo capolavoro “1984”, oggi sembra realtà. Poi c’è il futuro, ancora non delineato, dell’Intelligenza artificiale. Un futuro diviso fra timori di un eccessivo controllo dei computer e delle macchine sulle nostre vite e la possibile perdita della manualità e creatività individuale e/o collettiva. Secondo Yoshua Bengio, direttore scientifico del Mila di Montreal, l’istituto di ricerca sull’intelligenza artificiale, in una recente intervista di Elisa Manacorda (La Repubblica, 15.10.2023) sull’opportunità di avere un’Intelligenza Artificiale open source risponde: “penso che abbiamo bisogno di rallentare. Gli scienziati, i politici, gli economisti, gli esperti di I.A. dovrebbero mettersi insieme e ragionare, per aiutarci a navigare in questo mare. Oggi tutto sta accadendo un po’ troppo in fretta, e la società sembra avere perso il controllo”. Lamberto Maffei, già direttore dell’Istituto di

neuroscienze del CNR, nel suo libro “Elogio della Lentezza” scrive: “L’evoluzione ha scelto nella costruzione del cervello umano la tecnica della lentezza, mentre per altri animali quella della rapidità, ed è forse per questo che molte risposte del sistema nervoso rapido dell’uomo assomigliano a quelle degli altri animali”. […] se la realtà presente significa correre verso mete non chiare o addirittura misteriose, scrivere tweet o sms, apprendere notizie dalla televisione senza aver tempo di ripensare se l’informazione sia vera o manipolata, allora mi prende il desiderio di tornare indietro, di percorrere il tempo in senso inverso, fuggire da una cultura imperniata sulla rapidità della comunicazione visiva e tornare la lento ritmo del linguaggio parlato e scritto”.

Intanto a proposito di rallentamenti possibili, a Parigi il limite massimo di velocità nelle strade cittadine è sceso a 30 km orari. A metà strada fra la vorticosa rapidità dei cittadini in movimento, la Ville Lumiere, quindi, offre isole di rallentamento della vita, con spazi diffusi dove fermarsi e riposare: piccoli e grandi giardini, musei e piazze dove è possibile sostare e godere della bellezza dei luoghi. Pur essendoci una fitta rete di supermercati ovunque, in alcune strade come Rue de Martyres (9° arrondissement), esistono ancora tante piccole botteghe dove trovare un’accurata selezione di ottimi prodotti artigianali. Una strada che la domenica mattina è chiusa al traffico e consente di fare piacevoli passeggiate sino a Montmartre. Un esempio di come anche in una megalopoli come Parigi possano coesistere spazi dove il rallentamento della vita è possibile. In Italia, Bologna è la prima città che ha istituito lo stesso limite di velocità sulle strade urbane. Anche Milano tenta di

rallentare il ritmo frenetico della vita cittadina istituendo zone a 30 km orari, piste ciclabili, con la possibilità di raggiungere negozi e luoghi di pubblica utilità entro quindici minuti. Secondo l’assessore alla mobilità cittadina Marco Granelli: “gradualmente vengono fatte operazioni di ridisegno urbano: marciapiedi più larghi, castellane e dissuasori, si lavora sulle piazze, dove possibile si piantano alberi, si aggiungono panchine. In questo modo si crea un nuovo equilibrio fra auto, moto, pedoni e biciclette e le strade si trasformano in occasioni di vita e incontro”.

Anche a Roma, qualcosa si muove. Dice Piero Calabrese, l’assessore alla mobilità della capitale: “ Nel nostro Pums c’è la città smart e slow da qui ai prossimi 20 anni: dalle nuove infrastrutture su ferro alla creazione di nuove ciclabili e isole pedonali. Così le slow city oggi sono sulla bocca di tutti, spinte a risvegliarsi da un brutto sogno chiamato velocità”. (cit. da Alessia Musillo /Decor)

In Puglia 5 sono le realtà che hanno aderito al movimento delle città slow: Gravina, Trani, Cisternino, Orsara e Sant’Agata di Puglia. Infine Bari sotto la guida del sindaco Antonio Decaro, sta ridisegnando la viabilità cittadina, istituendo nuove piste ciclabili, restituendo aree verdi attrezzate e giardini alla cittadinanza, con l’intento di rendere più vivibile la città.

Intanto la velocità miete sempre nuove vittime. Gli incidenti stradali cittadini, nel nostro Paese, provocati da auto che investono pedoni, biciclette e monopattini, anche sulle strisce pedonali, sono in aumento. Secondo l’Istat, nel 2022 i morti in incidenti stradali in Italia sono 3.159 (+9,9% rispetto all’anno precedente). I sinistri dei soli monopattini elettrici passano da 2.101 (del 2021) a 2.929 (nel 2022), con 16 morti (nel 2021 erano 9). La guida troppo veloce, il comportamento più sanzionato, rappresenta il 38,7% del totale. Perché si corre troppo? È sempre necessario? Non è forse più utile pensare a un rallentamento dei ritmi che la società industriale ci impone, vivendo momenti di giusta meditazione sul nostro presente e sul futuro? La vita è una sola ed è giusto viverla senza uno stato continuo d’ansia. Prendiamocela comoda, è meglio!

di Damiano Ventrelli

Puglia Christmas Tour a Molfetta il giorno dell’Epifania

Lo show sulle tradizioni del Natale pugliese conclude la stagione natalizia tra monologhi, canzoni e tante sorprese

Adesso state comodi e fatevi condurre in questo viaggio magico: il Puglia Christmas Tour

Sabato 6 gennaio torna a Molfetta (BA) il Puglia Christmas Tour, lo spettacolo teatral-musicale che narra tradizioni e leggende del Natale pugliese: il più lungo del mondo, dal giorno di Santa Cecilia a quello dell’Epifania e (complice qualche conseguenza intestinale), anche per qualche giorno in più.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Gallo, conclude il cartellone natalizio dell’associazione molfettese Il Popolo Granchio. Un tour virtuale per grandi e piccini che parla del Natale a 360 gradi, fra presepi, tombolate, pettole, giocattoli, alberi e poesie natalizie, dove cibo e mancette la fanno da padroni. Una narrazione cronologica ricca di ironia e divertenti siparietti, alternata all’esecuzione al pianoforte di pastorali tarantine, brani tipici della tradizione natalizia… e qualche canzone inedita. A narrare le vicende e le tradizioni del Natale di Puglia sarà Giuseppe Gallo, che accompagnerà al pianoforte i brani natalizi eseguiti dai cantanti Grazia Coppolecchia (soprano) e Antonio Stragapede (baritono).

Lo spettacolo si svolgerà a Molfetta, sabato 6 gennaio 2024, alle ore 20:30, nella sede dell’associazione “Il Popolo Granchio”, in Piazza Garibaldi 46. L’ingresso è libero.

Per informazioni: 3476748627.

GLI ARTISTI

Antonio Stragapede, nato a Molfetta (BA) è diplomato in Canto Lirico e laureato in Giurisprudenza. Ha vinto vari Concorsi Internazionali e ha cantato in varie opere tra le quali la Madama Butterfly (Sharpless) al Teatro C. Coccia e l’Aida (Amonasro) a Germering (Monaco di Baviera), ad Amburgo e Bratislava. Accanto all’attività operistica, si affianca anche un’intensa attività concertistica in vari Teatri, tra cui il San Carlo di Napoli e la Stadthalle di Villach e Graz (Austria) con Katia Ricciarelli. recitante Ha inciso il Don Giovanni come protagonista (dir. Yves Senn) e Le Villi (Guglielmo) con Katia Ricciarelli e Pippo Baudo (voce). Di particolare rilievo nella sua carriera artistica è stato l’esibirsi in un Concerto Sacro davanti a Sua Santità Giovanni Paolo II. È stato docente di Canto Lirico e di Diritto e Legislazione dello Spettacolo nei Corsi Accademici in Discipline Musicali presso il Conservatorio di Musica “G. Paisiello” di Taranto. Attualmente è docente di Canto Lirico presso il Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.

Giuseppe Gallo, nato a Grottaglie (TA), è diplomato in Pianoforte, Musica da Camera e Composizione ed è laureato in Informatica e Ingegneria Informatica. Ha partecipato a numerosi Concorsi Nazionali e Internazionali, dove ha vinto diversi premi, tra i quali il premio SIAE della critica per il miglior testo al III trofeo Italia “Voci Nuove Sotto le Stelle” di Roma. In qualità di cantautore ha partecipato come ospite al Festival degli Sconosciuti” di Teddy Reno, mentre in qualità di pianista ha accompagnato diversi cantanti lirici, tra i quali il M° Antonio Stragapede e il M° Leyla Martinucci. Ha realizzato diversi spettacoli teatrali-musicali rappresentati in varie zone del Sud Italia, per i quali ha curato testi, regia, musiche e arrangiamenti (tra i quali Figaro o Figaro – Qual è il tuo barbiere preferito?, Puglia Opera Tour e Puglia Christmas Tour). Con il plot del Puglia Opera Tour è stato tra i vincitori della 4^ edizione del Premio Giovani Eccellenze Pugliesi. In qualità di videomaker realizza cortometraggi, videoclip e spot pubblicitari, curandone testi, regia, musiche e montaggio. Ha partecipato a un Master in produzioni audiovisive sul set della fiction “Braccialetti Rossi” e nel 2020 ha partecipato con un suo contributo video al film Rai “Fuori era Primavera – Viaggio nell’Italia del Lockdown” di Gabriele Salvatores. Come compositore ha scritto e pubblicato diversi brani musicali. Come giornalista è direttore del giornale online AnyName News, ed è stato speaker della trasmissione Delta Sport su Radio Deltauno (F. 103.1) e redattore delle Pagelle del Taranto per la trasmissione televisiva Sportivissimo. È socio della casa editrice AnyName Edizioni, per la quale cura la grafica e l’impaginazione delle produzioni letterarie. È anche docente presso scuole di I e II grado nella provincia di Taranto.

Grazia Coppolecchia, nata a Molfetta (BA), si è diplomata in canto con il massimo dei voti al Conservatorio “N. Piccinni”, sezione di Monopoli. Ha seguito diverse Master-Class con artisti del calibro di L. Serra, K. Ricciarelli, C. Desideri, M. Pertusi, E. Mei, debuttando poi in opere come “Suor Angelica”, “Il filosofo di campagna”, “la Bohème”. Nel ’98 ha vinto la borsa di studio per i migliori diplomati in canto “V. Gentile”. Nel ’99 ha frequentato il Laboratorio d’Opera da camera dell’Accademia Musicale Pescarese con il quale ha debuttato per L’Ente Manifestazioni Pescaresi ne “Il filosofo di campagna” di B. Galuppi, nel ruolo di Lesbina. Ha curato diverse regie di spettacoli teatrali, di musical e lirici. È autrice di testi teatrali dei quali ha curato anche le regie. Ha collaborato come etnomusicologa con il Dipartimento di Antropologia culturale dell’Università agli studi di Bari, portando avanti un progetto del prof. G.B. Bronzini.

1923-2023, cent’anni fa i primi due romanzi psicologici italiani

Li scrissero un triestino (allora ignoto) e un tarantino (allora molto noto). Oggi la situazione è completamente rovesciata

Cent’anni fa, nel 1923, nel pieno di uno sconvolgimento epocale della società europea e della sua stessa identità culturale, vengono pubblicati in Italia due romanzi paradigmatici di quella cultura della crisi che caratterizzò il periodo entre-deux-guerres; sono romanzi di forte impianto autobiografico ma non sono autobiografie, e sono i primi esempi in Italia di romanzo psicologico, scavano nel profondo, sfiorano il flusso di coscienza. Uno dei due, anzi, è proprio un romanzo psicoanalitico, anche se della psicoanalisi si fa beffe.

Nel 1922 Joyce, un déraciné emblematico anch’egli della cultura della crisi, che viveva da tempo autoesiliato dall’Irlanda natìa, ed aveva soggiornato per molti anni a Trieste ancora austroungarica, aveva già pubblicato Ulysses, ma il romanzo che porta al parossismo il flusso di coscienza, con allucinazioni e giochi di parole che lo rendono praticamente intraducibile, ebbe anche grane giudiziarie per “oscenità”: fu pubblicato in Inglese a Parigi, ma nel Regno Unito e negli Usa ne fu vietata la stampa per oltre 14 anni, e in Irlanda poté essere pubblicato solo nel 1966. La prima traduzione italiana si avrà solo nel 1960. Un’opera considerata oggi un pilastro della letteratura del XX secolo, insomma, fu negletta ed ebbe circolazione molto limitata.

Nel suo lungo soggiorno triestino, dove si manteneva insegnando lingue, Joyce aveva stretto amicizia con un altro sradicato con ambizioni letterarie, ex bancario passato a dirigere la fabbrica di vernici del suocero: un ebreo di lingua tedesca, suddito dell’imperial-regio governo absburgico che si immedesimava però nella cultura italiana. Si chiamava Ettore Schmitz, era nato nel 1861 ed aveva pubblicato, nel 1892 e 1898, in autoeditoria, due romanzi in Italiano caduti nell’oblìo. Joyce e Schmitz erano molto interessati alle teorie di un altro ebreo austroungarico, Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, che proprio nel periodo fra le due guerre sarebbe deflagrata nella cultura europea. E se l’inconscio è presente nell’Ulysses (sconosciuto peraltro in Italia, come accennavamo) lo sarà anche nei due romanzi italiani apparsi l’anno dopo.

Il primo lo pubblica il triestino Schmitz, in quasi autoeditoria presso l’editore Cappelli, col nom de plume utilizzato per i primi due libri: uno schermo che cerca di portare ad unità il suo profondo dissidio fra due delle sue tre culture (quella ebraica resta sullo sfondo): Italo Svevo. Un altro gigante della letteratura del Novecento, silenziato dalla critica e dal mondo letterario italiano, riconosciuto solo post mortem, e molto dopo la morte. L’opera è La coscienza di Zeno, uno dei libri fondamentali del XX secolo. Quelli che non la

Il primo lo pubblica il triestino Schmitz, in quasi autoeditoria presso l’editore Cappelli, col nom de plume utilizzato per i primi due libri: uno schermo che cerca di portare ad unità il suo profondo dissidio fra due delle sue tre culture (quella ebraica resta sullo sfondo): Italo Svevo. Un altro gigante della letteratura del Novecento, silenziato dalla critica e dal mondo letterario italiano, riconosciuto solo post mortem, e molto dopo la morte. L’opera è La coscienza di Zeno, uno dei libri fondamentali del XX secolo. Quelli che non la

ignorarono stroncarono tanto l’opera quanto Svevo (che riuscì solo a godere, fino al fatale incidente d’auto che nel 1929 gli troncò la vita, di un certo credito negli ambienti intellettuali francesi, oltre al sostegno di Joyce, che ancora non era considerato un protagonista), con la quasi sola eccezione di Montale: che nei primi anni Venti non contava poi granché.

Il secondo romanzo, intriso di morboso psicologismo, con qualche concessione al monologo interiore più che al flusso di coscienza, appare invece a puntate su una prestigiosa rivista letteraria, la Nuova Antologia, e l’anno dopo, 1924, presso uno dei più importanti editori italiani, Mondadori. Il titolo è per la verità infelice: Pricò, fra virgolette, perché s’intenda che è un nomignolo, deformazione di “precoce”, appioppato all’ipersensibile bambino protagonista della narrazione. In edizioni successive fu completato con un sottotitolo, I bambini ci guardano, come il film girato nel 1943 da Vittorio De Sica su soggetto e sceneggiatura dell’autore del romanzo, Cesare Giulio Viola, classe 1886, originario di Taranto, romano d’adozione, un potente giornalista culturale, già poeta del circolo crepuscolare romano (ma il suo unico libro di versi non lo pubblicò in autoeditoria, come Corazzini, Govoni o Palazzeschi, o presso piccoli stampatori, bensì da Riccardo Ricciardi, raffinato editore napoletano), novelliere di successo (la sua raccolta Capitoli è uscita presso Treves, uno dei giganti dell’editoria dell’epoca), che ha già intrapreso l’attività drammaturgica che ne farà uno degli autori italiani più rappresentati tra gli anni Venti e i Cinquanta. Viola ebbe anche tangenze futuriste, fu in seguito sceneggiatore cinematografico (fu uno dei quattro sceneggiatori di Sciuscià, premio Oscar) e collaborò con la radio e la nascente televisione.

Figlio dell’archeologo Luigi che, originario di Galatina, era stato il fondatore del Museo nazionale archeologico di Taranto (il primo ad essere istituito nell’Italia unita) e di Taranto era stato anche per breve tempo sindaco, Cesare Giulio, detto Cecè, aveva patito negli anni liceali all’Archita la separazione fra i genitori come un profondo trauma, che cercherà di esorcizzare in pressoché tutta la sua successiva attività di romanziere e di commediografo e che sublimerà nell’ultimo romanzo a fortissimo tasso autobiografico, Pater, dalla gestazione più che trentennale, dove cerca di riconciliarsi con la famiglia divisa, in particolare per colpa del nonno materno, un rapace imprenditore e padre-padrone che aveva imposto alla figlia di abbandonare il marito. Poco dopo aver ricevuto le prime copie di Pater, quasi per un perfetto meccanismo scenico, Viola trovava la morte per un improbabile incidente, molto teatrale: era nella sua villa di Positano, parlava al telefono dondolandosi sulla sedia, che cedette: cadde all’indietro, batté la nuca e morì in diretta telefonica. Dopo decenni di successi, cadde rapidissimo su di lui l’oblio.

Se in Pater “assolve” tutti i familiari, padre e madre, e persino il nonno, nel suo primo romanzo, Pricò, Viola narra una vicenda a tinte fosche, simile alla sua, ma più tragica: qui la separazione fra coniugi esaminata con sgomento da un bambino precoce è dovuta ai ripetuti tradimenti della donna che, perdonata, ricasca nel tradimento e provoca il suicidio del marito. Un meccanismo di proiezione che non abbandonerà mai Viola: in quasi tutte le sue opere le famiglie sono sfasciate e le protagoniste femminili sono donne perdute. Ma in Pricò è interessante il tentativo di scavare nel flusso di coscienza, quasi sfiorando il monologo interiore, di un bambino.

Beninteso, i due romanzi del 1923 sono molto differenti; e se il passare del tempo ha reso onore a Svevo e alla Coscienza, ha ingiustamente fatto cadere l’oblio sul drammaturgo, sceneggiatore cinematografico e novelliere di grande successo, oggi dimenticato. Se Pricò (subito tradotto in Francese e in Olandese, è stato riedito solo di recente, come gli altri due romanzi di Viola e il suo libro di versi, da Scorpione) non vale certo la Coscienza, merita comunque un ritorno di attenzione; specie per la junghiana sincronicità con la quale furono pubblicati i primi due romanzi psicologici italiani, intrisi di freudismo, quasi psicoanalitici. Due romanzi “europei”. E Viola, un intellettuale a 360 gradi di rango quantomeno europeo (anche a voler sorvolare sul premio Oscar), merita di essere conosciuto e ri-conosciuto.

di Giuseppe Mazzarino

Intervista a Rosa Maria Faenza Jatta

Rosa Maria Faenza Jatta è stata per anni la curatrice del patrimonio storico-artistico della nota famiglia ruvese e grande parte ha avuto nelle lunghe trattative di acquisizione della collezione archeologica da parte dello Stato italiano, nel 1991. Figlia di Lavinia Bianzan Pollice, nata in Carnia da madre partigiana, e di Francesco Saverio Faenza, avvocato barese e nipote del musicista modugnese Nicola Faenza, conosce Luigi Jatta nel 1972 e lo sposa pochi mesi dopo, entrando così a far parte di una storia lunga due secoli. Non è un mistero che io conosca Rosamaria dall’alba del nuovo millennio, ma oggi parleremo di un tempo più lontano, di quegli anni novanta del Novecento che videro il passaggio da Collezione Privata a Museo Nazionale Jatta.

Signora, lei ha vissuto cinquant’anni della sua vita a Palazzo Jatta, in questa famiglia che poi si è indissolubilmente legata al suo nome e alla sua storia. Cosa ricorda della prima volta in cui ha visto il Museo? Quali sono stati i suoi pensieri di giovane donna?

I miei ricordi sono, purtroppo, un po’ sfocati dal tempo passato ma di certo non posso dimenticare che la mia prima visita al Museo fu in compagnia di una guida d’eccezione: mio suocero Nino Jatta. Ero molto emozionata e quasi imbarazzata, ma ben presto fui coinvolta dalle sue parole e, soprattutto, dai suoi ricordi del nonno e degli zii, eredi diretti dei fondatori della Collezione Jatta.

Quali fra i vasi di famiglia le piacevano di più e quale, o quali, dei numerosi personaggi raffigurati colpiva maggiormente la sua attenzione?

Ho sempre adorato i vasi più piccoli, quasi senza peso, le bamboline di terracotta, i tintinnabula e i rythà, ma anche la pelike apula a figure rosse con la scena di toeletta di due bellissime fanciulle. Il mio preferito, comunque, è sempre stato il vaso che raffigura il mito di Cicno, in una delle gesta eroiche di Eracle, insieme al cratere con il saluto di Ettore a sua moglie Andromaca e al piccolo Astianatte, dolcissima scena di amore paterno.

Nel 1991, dopo anni di estenuanti trattative, la collezione viene acquistata dallo Stato italiano e nel 1993 nasce il Museo Nazionale Jatta. Cosa ricorda di quegli anni, di quel passaggio epocale?

Furono anni molto difficili, morirono a pochissima distanza di tempo i miei suoceri e questo ci lasciò sgomenti, senza punti di riferimento. Era urgente trovare una soluzione per il futuro del Museo e fare in modo che

fosse lo Stato a tutelare la collezione archeologica, ormai di complessa gestione per la nostra famiglia. Non fu affatto semplice. Mio marito prese delle posizioni forti, come quella di impedire a tutti l’accesso alle quattro sale espositive finché le trattative non ripresero e si giunse all’atto di acquisto nel 1991.

Il tempo passa e lei un po’ alla volta ricostruisce tanto della storia di questa famiglia, apre le porte del suo Palazzo ai visitatori, crea un book shop e avvia un’attività di visite guidate alla scoperta di un patrimonio unico che valorizza e protegge. Risistema soffitte e cantine, apre armadi polverosi e vecchi bauli in cui scopre persino tesori inaspettati, come gli abiti delle famiglie Jatta e Bonelli, poi restaurati e pubblicati in una monografia, edita nel 2005. Nasce l’idea del “Grottone”, che risistema insieme a suo marito, oggi nuovo spazio espositivo del Museo in comodato d’uso decennale con la Direzione regionale Musei Puglia dallo scorso anno. Cosa c’era in questo luogo prima, perché si chiama così?

Mentre il Museo veniva riordinato dal Ministero dei Beni culturali, mio marito ed io decidemmo di sistemare l’enorme scantinato del Palazzo, il Grottone appunto, un tempo destinato alla conservazione delle mandorle e del grano. Ne venne fuori un unico ambiente di straordinaria bellezza che a poco a poco riuscii ad allestire, rendendolo abitabile. Erano conservati libri e attrezzi da lavoro agricolo, oggetti antichi e ricordi di famiglia. Ci abbiamo vissuto per anni momenti privati come feste di compleanno e anniversari, e pubblici come conferenze, concerti, presentazioni di libri; lì era custodita parte della nostra storia più intima. Oggi è tutto cambiato, sono i miei figli che se ne occupano insieme alla direzione del museo Jatta, ma io in questa storia nuova non c’entro.

Ho avuto molta responsabilità, invece, nella sistemazione di alcune parti del Palazzo in totale abbandono fino alla metà degli anni ’90, creando una specie di Casa- museo nell’ala nobile della casa, quella del salone delle feste e dello studio ottocentesco in cui si lavorava all’analisi dei vasi e si ricevevano ospiti importanti. Ricordo ancora la prima visita pubblica del Touring Club di Bari, nel 2001. In un solo giorno, fino a tarda sera, ben 800 persone vennero a Palazzo per conoscere la cosiddetta “Casa – Museo”. Ricordo che non avevamo luci a sufficienza per illuminare i grandi ambienti e accendemmo tutti i candelieri che trovammo in casa: fu un’esperienza indimenticabile.

Oggi nel Grottone c’è un video in cui si racconta la storia della sua famiglia, del tempo che è passato e di tutto quello che è stato fatto, di cui lei è stata quasi sempre protagonista. Lo scorso ottobre il Museo Jatta ha riaperto ed è tornato alla sua forma originaria. Qual è il messaggio, il dono, più importante che tutto questo tempo trascorso le ha lasciato?

Quando penso a questi lunghissimi cinquant’anni della mia vita passata a Ruvo e a tutte le emozioni vissute, ciò che ritengo davvero importante e indimenticabile è stata la gioia di avere in piccola parte contribuito a realizzare un sogno apprezzato e condiviso da molti: il Palazzo Jatta ha continuato a vivere insieme alla storia di una famiglia speciale, che ci ha regalato tante emozioni e momenti magici. Mi auguro che anche il mio amatissimo nipotino Giovanni possa avere altrettanta fortuna e vivere appieno una storia straordinaria da proteggere e, a sua volta, tramandare.

di Daniela Ventrelli